保険治療

保険治療

歯の表面のプラーク(歯垢:しこう)には細菌が存在しており、飲食物の糖分を摂取・分解して酸を出します。この酸によって歯が溶かされますが、人の唾液には酸を中性に近づける働きがあり、また、カルシウムやリン酸を含み、これらの作用で溶かされた歯は修復されています。しかし、糖分の摂取が頻繁であると、酸の緩衝や修復が追いつかず、歯が溶けた状態が続くことになります。その部分は放置すると崩壊していき、むし歯となります。初期のむし歯であれば、フロスの使用も含めた丁寧なセルフケアと、定期的なプロフェッショナルケアやフッ素塗布などにより、再石灰化や進行抑制が望めます。しかし、穴になるなど進行してしまうと、自然に回復することはなく、治療が必要となります。

口の中で酸が作られるまでには、少し時間がかかります。むし歯予防には、糖分を摂取したら早めにうがいや歯みがきをして、むし歯の原因となる酸を取り除くことが最も効果的です。 初期段階のむし歯は自覚症状が現れず、日常的なケアを怠ると悪化し、やがて痛みを伴うようになります。むし歯は早い段階で治療を開始すれば、比較的簡単な処置で済みます。早期に見つけて早期に治療しましょう。

食べ物を食べ、そのまま放置すると歯の表面や歯と歯の間に食物が残り、時間が経つと菌の塊である歯垢(プラーク)が形成されます。その中にいるミュータンス菌などのむし歯菌が食べ物に含まれる糖分をエサに増殖し、酸を産出して歯の表面を溶かすことがむし歯となります。むし歯になりにくい人となりやすい人がいますが、その要因は、「歯ブラシの仕方」だけでなく、「歯並びの善し悪しによっての汚れが残りやすさ」、「持って生まれた(親や先祖の遺伝も関係するとも言われています)歯のエナメル質の強度」によっても変わってきます。また、直接の原因として、加齢やシェーグレン症候群などにより唾液の分泌量が減少してくると口腔内が洗い流されにくくなり、むし歯の発生リスクが上昇します。

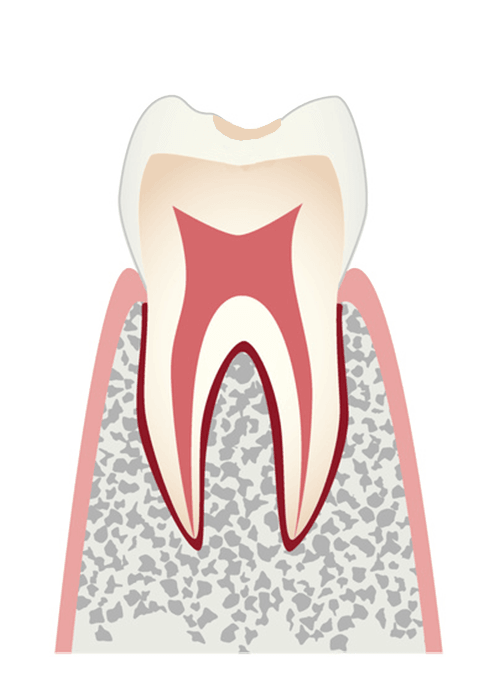

CO初期のむし歯

歯の表面に穴はあいておらず、「白斑」や「白濁」といった症状だけ認められる段階です。そのため、治療を必要としないことも多く、フッ素塗布などの予防処置を実施することで、歯の再石灰化をはかります。

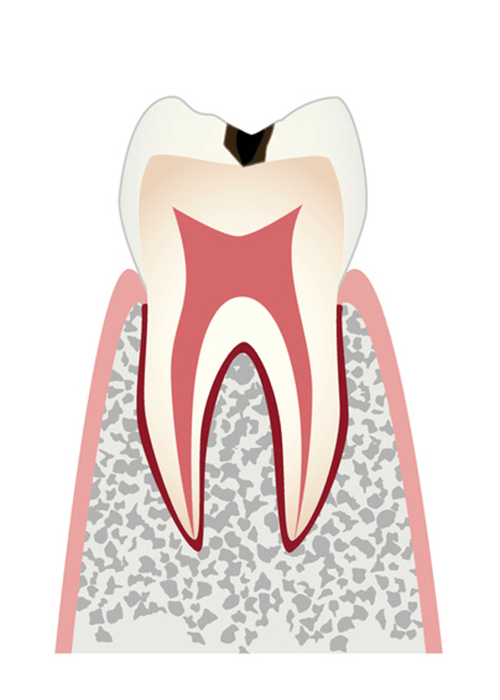

C1歯の表面のむし歯

歯の表面はエナメル質で覆われており、むし歯はまずエナメル質に発生します。エナメル質がむし歯になると、光沢がなくなり白っぽくザラザラした感じになります。むし歯は上の歯と下の歯の噛み合せの部分や、歯と歯の間などに発生しやすく、この段階ではまだほとんど痛みはありません。

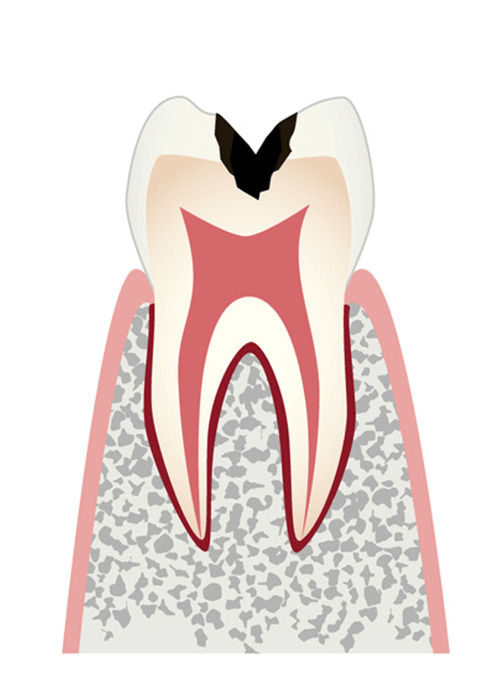

C2歯の内部まで進行したむし歯

エナメル質の内側には象牙質がありますが、むし歯が象牙質まで進むとむし歯の部分が黒っぽく見え、冷たいものや熱いものを食べた時に歯が痛むことがあります。

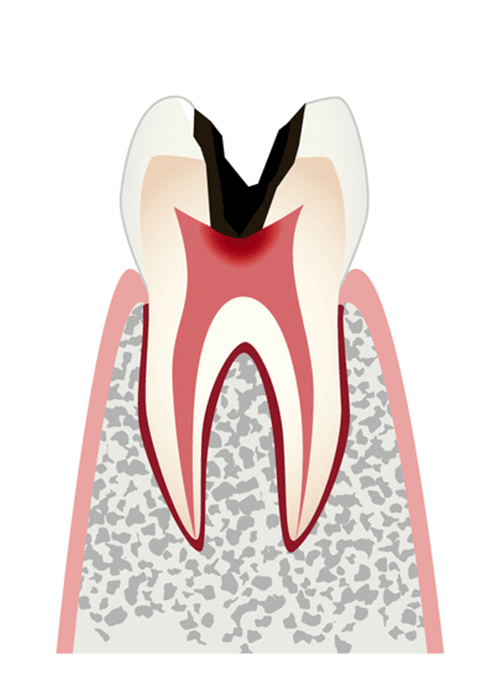

C3神経まで進行したむし歯

象牙質の内側には、神経や血管が密集した歯髄があります。むし歯がさらに進行して、歯の神経までむし歯菌に感染してしまうと歯髄炎となり、歯がひどく痛みだします。こうなると、むし歯になった部分の歯を削るだけでなく、歯髄まで取らなくてはなりません。この段階まで進むと治療が終わるまで回数や時間がかかるうえ、神経をとってしまうと、まるで枯れ木のように折れたり割れたりしやすくなってしまいます。

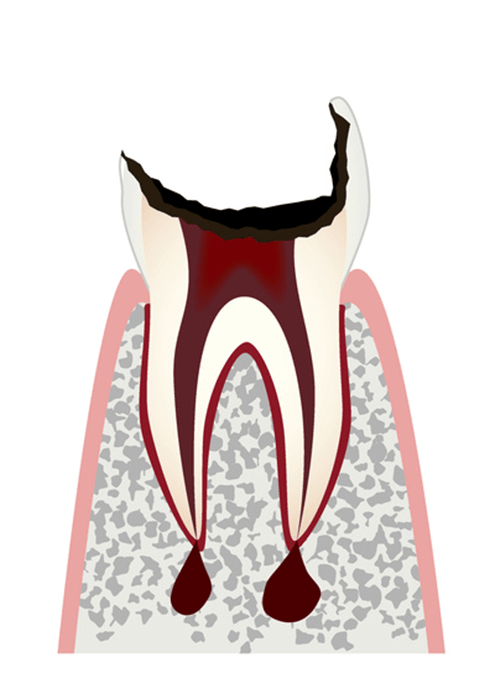

C4歯の根まで進行したむし歯

むし歯によって歯の上の部分がほとんど溶けてしまい、歯の根に当たる歯根までむし歯が進行した状態を残根といいます。このような歯の根だけ残った部分の先端に膿の袋ができることがあります。この膿の袋が炎症し腫れてきます。ここまで進むと歯を抜かざるをえなくなる場合が多くなります。

歯周病とは、歯の周りの組織に炎症が起こっている状態です。炎症が歯肉だけに留まっている状態を「歯肉炎」と言い、炎症が歯槽骨や歯根膜にまで広がっている状態を「歯周炎(いわゆる歯槽膿漏・しそうのうろう)」と言います。歯周病の特徴は、痛みがなく静かに進行していくことです。歯茎に炎症が起き、歯と歯茎の間の「歯周ポケット」が深くなっていくと、腫れたり、出血しやすくなったり、物が噛めなくなり、歯がグラグラしたり、最後には歯が抜け落ちてしまいます。近年、歯周病は大切な歯を奪ってしまうだけでなく、全身疾患とも深い関わりがあることがわかってきました。歯周病菌が肺や血液を通じて全身をめぐり、糖尿病や生活習慣病をはじめとする、様々な全身疾患を悪化させることが分かっています。

歯周病の直接の原因はプラークです。プラークは多くの種類の細菌が増殖してかたまりとなったもので、ブラッシングが充分でなかったり、砂糖を過剰に摂取したりすると、細菌がネバネバした物質を作り出し、歯の表面に付着します。プラークは粘着性が強くうがいをした程度では落ちません。

歯周病の直接の原因はプラークですが、「口腔内の環境」や「生活習慣」の中には間接的に歯周病を悪化させるリスクファクターと呼ばれる危険因子が潜んでいます。歯周病が生活習慣病の一つと言われるのはそのためです。

このような方は歯周病になりやすかったり、進行が速い傾向にあったりします。歯周病予防には、適切な歯みがきでプラークを取り除くことが基本ですが、歯周病のリスクファクターを少なくすることも大切です。

健康な歯周組織

歯周炎(軽度)

歯茎に炎症が起き、歯との間「歯周ポケット」が深くなります。痛みはまだありませんが、ブラッシング時に出血することがあります。

歯周炎(中等度)

症が深まり、歯周病菌が顎の骨にまで達しています。歯周ポケットが深くなり、歯はグラグラしはじめます。

歯周炎(重度)

顎の骨が半分以上溶けています。歯周ポケットがかなり深くなり、歯は更にグラグラの状態になります。ここまでくると、最終的に歯は抜け落ちてしまいます。

小児歯科は成長発育期にあるお子さんのむし歯の予防や治療、歯並びの育成を専門に行う診療科です。 乳歯が生えはじめる生後6ヶ月ぐらいから、永久歯に生え変わり始める6歳ぐらいを経て、永久歯が生え揃う13~15歳までの時期であり、幼児から、小学生、中学生ぐらいまでの時期がその範囲となります。このころは、大人になってからも健康なお口で過ごしていくための土台となる、大切な時期です。むし歯になりにくい口の中の環境を幼児期から整えてあげれば、その後のむし歯の発生を抑えることができます。 また、むし歯ができてしまった場合、今後もむし歯になり易くなることが予想されるので、生活習慣や食生活の改善指導などから、なるべくむし歯になりにくいお口を育てていきましょう。

このようなお悩みや症状がありましたらぜひご相談ください。

乳歯は永久歯よりも柔らかいため、むし歯になりやすく、痛みなどの自覚症状もほとんどない状態で急速に進行します。歯の溝の奥や歯と歯の間から無症状で進行することもあり、外からではほとんど気づかないこともあります。また、乳歯がむし歯になると、口の中でむし歯菌が増え、新しい永久歯もむし歯になりやすくなります。 子どものむし歯の原因にはいくつかの特徴があります。まず、「歯みがきが上手くできない」ということです。歯の汚れ(歯垢)を落とすには、正しい歯のみがき方を覚える必要がありますが、その技術が未熟なため磨き残しなどが生じ、それがむし歯の原因となってしまいます。また、乳歯は永久歯に比べてエナメル質や象牙質が薄いことも挙げられます。そのため、むし歯菌による浸食が早く、進行しやすくなります。乳歯が永久歯と比べて溝が多く深いことも原因の一つで、食べかすがたまりやすく、磨き残しも多くなりがちです。 むし歯には必ず原因があります。せっかく治した歯や新しい歯がむし歯にならないようにしっかり予防していきましょう。

むし歯ができてしまった生活習慣の中の原因を、ご両親と一緒に考えることから始めます。その原因から、どのようにブラッシング習慣や甘いものの摂取習慣を変えていったらいいか?を指導します。むし歯を治しても同じ習慣が続けば、また数ヶ月後には新たなむし歯ができる結果となります。 むし歯が出来にくい口の中を育成するため、生活習慣の指導やフッ素の使用、シーラント処置などを積極的におこなっています。

幼少期のうちから歯みがきの習慣をつけることはとても大切です。お子さんが痛い思いをして歯みがきを嫌がってしまわないように、歯ブラシを少しずつ口に入れて、口の中を触れる感覚に慣れさせていきましょう。むし歯になりやすい、汚れが残りやすいという部分がありますので、そのようなところを重点的にみがきましょう。正しい歯みがきの仕方を歯ブラシの持ち方からアドバイスいたします。お母さん向けに、仕上げの仕方などもお伝えします。

フッ素塗布は歯の表面を強くすることで、むし歯の発生やむし歯の重症化を予防する方法です。家庭で使用できる低濃度フッ素の指導や歯科医院で高濃度のフッ素を塗布するなど、フッ素を積極的に活用するのがむし歯の予防に効果的です。乳歯や生えたての永久歯は未成熟な歯の結晶構造なので特に効果的です。

奥歯の噛み合わせの面の溝はむし歯リスクの最も高い部分です。溝の一番深い部分は、お母さん方の点検磨きでも汚れが残ってしまいがちです。シーラントとは、溝の深い部分がむし歯になってしまう前に、歯を削ることなく、きれいに清掃した後にプラスチックの樹脂で溝を埋めてしまう予防法です。乳歯もですが、永久歯が生えてきたら順次シーラント処置を行っていくのが効果的です。

お子さんの歯は乳歯、永久歯ともに未熟な状態です。そのため、大人と違い、むし歯の進行が急速で、痛みを感じることが少なく進行していきます。ですので、初期のむし歯の段階で治療しないと歯の神経を取らないといけなくなることや、麻酔を使った処置が避けられなくなってしまいますが、定期検診を行うことによって、小さなむし歯の間に発見、治療することが可能です。また、生え変わりの時期では永久歯への交換がスムーズに行われないと歯並びにも悪影響がでてしまうので、定期検診でチェックしていく必要があります。もし、むし歯や歯並びの問題がない場合でも、定期検診の際にフッ素塗布やシーラント処置などの予防を行います。