矯正治療

矯正治療

矯正歯科は、歯並びや噛み合わせが悪い不正咬合(ふせいこうごう)などを治療する診療科です。「歯並びを治したい」という目的は、見た目の改善が大きな要素を占めますが、矯正治療はそれ以上のメリットをもたらしてくれます。見栄えがきれいになることに加え、しっかり噛むことができるようになるため、食べ物の消化の効率を良くしたり、歯みがきもきちんとできるようになるため、むし歯や歯周病から歯を守ることができ、正しい発音でお話できるようにもなります。よい歯並びや噛み合わせは、健康的な生活を送るうえでとても大事なことです。ご自身やお子さんで、歯並び・噛み合わせに関してお悩みがある方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

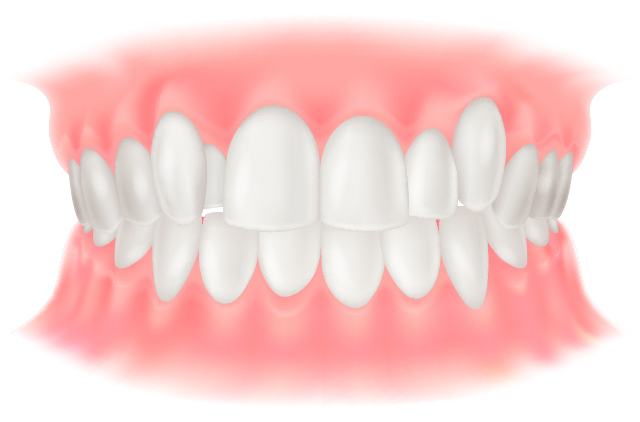

八重歯、乱ぐい歯(叢生:そうせい)

上顎(じょうがく)の糸切り歯(犬歯)が歯並びから飛び出している状態を八重歯(やえば)といい、歯並びが凸凹(でこぼこ)になっている状態を、乱ぐい歯といいます。これらは歯並びが悪い状態を指し、叢生(そうせい)とも呼ばれています。顎(あご)が小さいと歯が生える十分なスペースがないため、歯と歯が重なり合って、叢生が生じると考えられています。叢生は、歯みがきの時に歯ブラシが届きにくく、歯と歯の間に食べかすがたまり、むし歯や歯周病が起こりやすくなります。

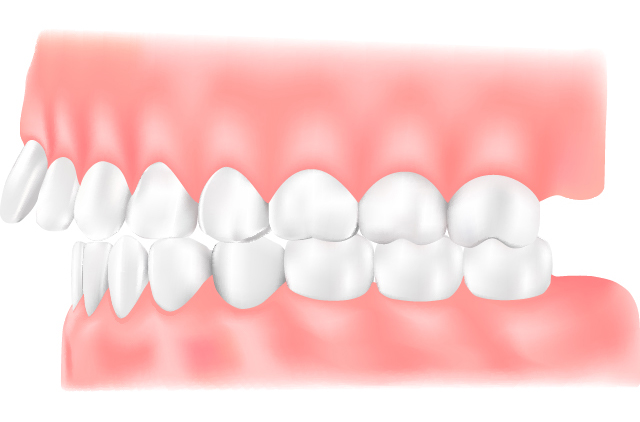

出っ歯(上顎前突:じょうがくぜんとつ)

上顎の前歯が前に傾斜していたり、歯が前に突き出していたりする状態で、一般的に「出っ歯」と呼ばれています。見た目の問題や発音障害が生じるほか、口をしっかり閉じられないことで口呼吸が習慣となり、口腔内の乾燥によりむし歯や口臭が起こりやすくなります。また、顔のけがで前歯を折ったり、唇を切ったりしやすくなります。噛み合わせにより、下の前歯が上の前歯の裏側の歯ぐきを傷つけてしまうこともあります。

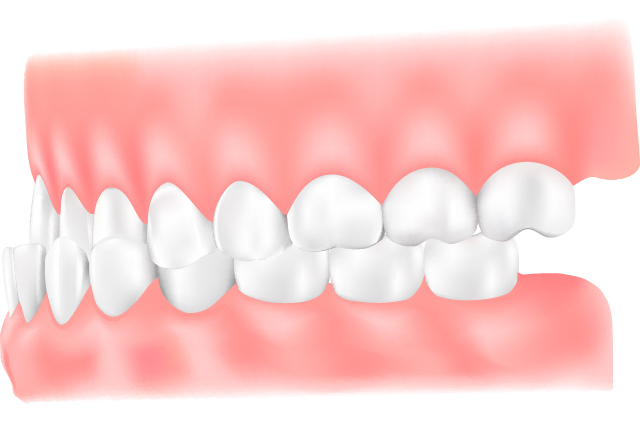

受け口(下顎前突:かがくぜんとつ)

下顎(かがく)が上顎より前に突き出ている状態のことで、噛み合わせが反対になるので「反対咬合」とも呼ばれています。上下の前歯の傾きに問題がある場合と、下顎が大き過ぎたり、上顎が小さ過ぎたりする場合とがあります。顎の大きさが原因の場合、顎の骨の成長の目途がつくまで、経過を追っていく必要があります。うまく噛めないという症状だけでなく、聞き取りにくい話し方(発音)になることも少なくありません。一般的な歯科矯正では、歯の移動によって治療を行いますが、骨格異常や噛み合わせのずれが大きい場合は、外科手術が検討されることもあります。

開咬(かいこう)

上下の前歯がきちんと噛み合わない状態のことをいいます。前歯で食べ物をうまく噛み切ることができないだけでなく、正しく発音ができなかったり、咀嚼(そしゃく)がうまくできなかったりということも特徴として挙げられます。小さな頃の指しゃぶりや舌で歯を押す舌癖、遺伝的な問題も原因といわれています。

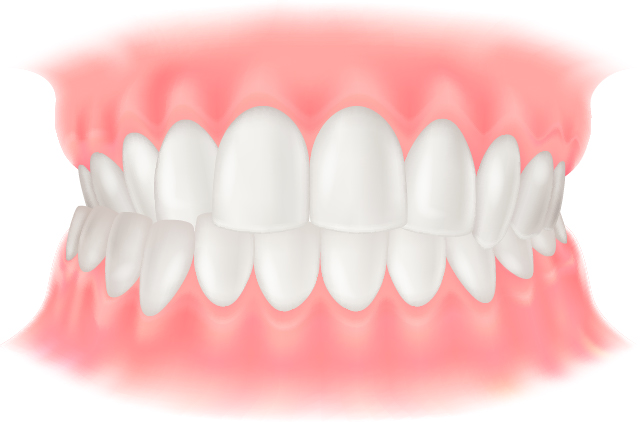

過蓋咬合(かがいこうごう)

上の歯が下の歯を覆って見えなくなるほど深く噛んでいる状態をいいます。噛み合わせの強い人に起こりやすく、歯に過剰な負担がかかり、将来的に歯を破折して失うリスクがあります。

交叉咬合(こうさこうごう)

上下の噛み合わせが横にずれている状態をいいます。左右の顎に成長の差が出ることにより顔が歪んでしまう場合があります。噛むたびに、歯に偏った力がかかり、将来的な歯の破折のリスクとなります。

空隙歯列(くうげきしれつ)

歯と歯の間にすき間ができている状態で、口元を開いたときに目立つという見栄えの問題だけでなく、隙間に食べ物が挟まりやすくなったり、サ行やタ行が発音しにくくなったりします。小さなすき間であれば、比較的容易な処置で改善することができます。

ワイヤー矯正と並んで近年、人気が高まっているのがマウスピース矯正です。それぞれのメリット・デメリットを比較し、自分に合った矯正方法を選ぶことが重要です。

ワイヤー矯正は、歯にブラケットを装着し、ワイヤーを通して歯を徐々に動かす方法です。マウスピース矯正は、透明なマウスピースを装着し歯を少しずつ動かしていく方法です。

ワイヤー矯正は固定式で取り外しができないのに対し、マウスピース矯正は取り外しできるという違いがあります。

見た目の面では、マウスピース矯正のほうが目立ちにくいといえます。透明なマウスピースを使用するため、装着していてもほとんど気づかれることがありません。

一方、ワイヤー矯正では装置が歯の表面に固定されるため、目立ちやすくなります。

矯正できる症例は、ワイヤー矯正のほうが広いです。ワイヤー矯正は、軽度から重度の歯列不正まで幅広く対応でき、複雑な症例にも対応しています。

マウスピース矯正は、基本的に軽度から中等度の歯並びの乱れにのみ対応しており、重度の症例には対応していません。抜歯が必要な場合や大きな歯の移動が必要な場合は、ワイヤー矯正のほうが治療がスムーズに進むことがあります。

治療期間については、どちらの矯正方法も症例によりますが、一般的にワイヤー矯正のほうがやや長くなることが多いです。ワイヤー矯正は2〜3年が目安であるのに対し、マウスピース矯正は1年半程度で終わる場合があります。

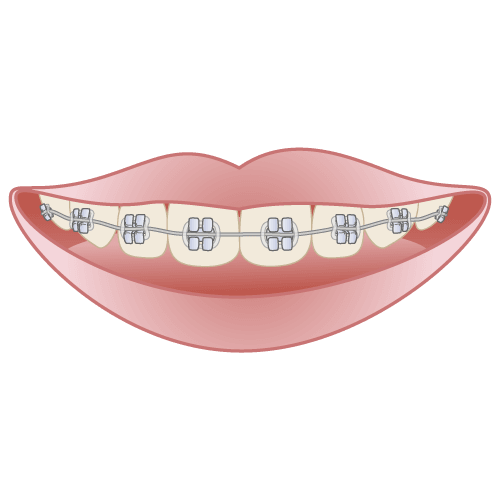

ワイヤー矯正とは、歯の表面にブラケットと呼ばれる装置を装着し、ワイヤーを通して歯を少しずつ動かしていく矯正治療です。定期的に歯科医師がワイヤーを調整しながら、計画的に歯列を整えていきます。

矯正歯科において長年用いられており、さまざまな症例に対応できることが特徴です。軽度な歯並びの乱れ、重度の出っ歯や受け口、ガタガタの歯並び(叢生)などにも対応できます。そのため、より確実な矯正結果を求める場合に選ばれることが多い治療法です。

ワイヤー矯正にもいくつか種類があります。それぞれの特徴と治療方法を説明します。

唇側矯正(表側矯正)

唇側矯正は一般的に表側矯正と呼ばれ、歯の表面にブラケットとワイヤーを装着する矯正方法です。一般的な方法のため安心感を抱きやすいですが、装置が目立つという特徴もあります。

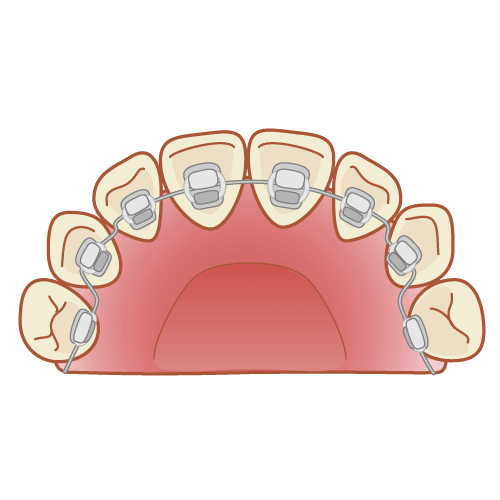

舌側矯正(裏側矯正)

舌側矯正は一般的に裏側矯正と呼ばれ、歯の裏側にブラケットとワイヤーを装着する矯正方法です。歯の裏側に矯正装置を装着するため目立ちにくいのが特徴ですが、唇側矯正よりも違和感を感じる点や発音がしにくいというデメリットがあります。

ハーフリンガル矯正

ハーフリンガル矯正は、上側を舌側矯正で、下側を唇側矯正で行う矯正方法です。目立ちやすい上側の歯の裏側に矯正装置を装着しているので上下全てを唇側矯正にするよりも口を開けた時に装置が目立ちにくく、上下とも舌側矯正にするよりも費用が抑えられるというメリットがあります。

噛み合わせが悪いと、お口まわりの筋肉や顎の骨の成長に悪影響を及ぼすことがあります。また、呼吸の仕方が正しくなかったり、お口周りの筋肉がうまく使えていないと、噛み合わせや歯並びが悪くなることがあります。また、成長期に歯並びが悪いと、骨格にも影響を及ぼし姿勢が悪くなってしまうこともあります。お子さんの矯正治療は、こうした成長過程で生じる様々な悪影響を回避し、お口を正しく成長・発育させるための治療です。矯正治療には、大まかに6~10歳頃に行う初期治療(一期)と、永久歯が生え揃って行う本格治療(二期)があります。二期治療は大人の矯正と同様ですが、一期治療は成長に合わせて土台からしっかり整える矯正を行います。顎の成長を適正にしていくとともに、正しい歯並びや噛み合わせを誘導していきます。まずは、お口の状態を見させていただき、一人ひとりのお子さんに適した治療プランをご提案させていただきます。お子さんのお口のことで気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

乳歯列・混合歯列・永久歯列期に使用します。口腔習癖(舌癖・指しゃぶり・吸唇癖・咬唇癖など)や機能的な原因(鼻閉、口呼吸・口腔周囲筋の過緊張など)を改善することにより、状態の改善を期待します。

床矯正とは、床(しょう)と呼ばれる取り外し式のプレート状の装置を使い、装置についたネジを段階的に絞めていくことで歯列の幅を広げていく方法です。歯列を広げて整えるので抜歯をしなくて済む可能性が高くなります。取り外しが可能なので、食事や歯磨きがしやすいのが特徴です。特に顎が成長段階の子供の矯正に適しています。

1

矯正相談

患者さんの歯並びや噛み合わせで気になる所や治したい所をお伺いし、概ねの治療費用や治療期間についてご説明させていただきます。

2

精密検査

診断に必要な口腔内写真と顔写真の撮影、パノラマX線写真撮影、セファロ(頭部X線規格写真)での撮影、印象採得、状況に応じて歯科用CTの撮影をします。

3

診断

精密検査の結果をもとに、正確な費用と治療計画を立てます。また、抜歯の有無もこの段階でご説明させていただきます。

4

治療開始

治療前に口腔内のクリーニングをし、矯正治療に移ります。一本一本の歯にブラケットを装着していきます。基本的にワイヤー矯正であれば、1ヶ月に1回の通院、小児矯正であれば、1~2ヶ月に1回の通院となります。

5

保定

歯並びと噛み合わせがよくなり矯正器具を外したら、今度は保定装置を使い、後戻りしない様にします。特に最初の6ヶ月は保定装置をつけないと後戻りをしてしまうリスクが高まります。保定装置は取り外し式の保定装置を使い、場合によっては歯の裏側に固定式の保定を行う時もあります。また矯正治療終了後から約3年間、約4ヶ月に1回通院していただいております。

患者さんの思い描く仕上がりを実現するには、治療前の緻密な診査と患者さんとイメージをすり合わせていくシミュレーションが大切です。当院では、口腔内・顔貌写真の撮影や頭部X線規格写真(セファログラム)、咬合器(フェイスボウ)による検査など、必要に応じてあらゆる角度からの診査を行います。

また、患者さんの咬み合わせの記録を3次元の模型にし、治療前の現在のお口と治療後に想定される模型も作成することで、見比べながらどのような仕上がりになるのか患者さんとイメージを確かめるなど、理想のゴールへと向けた診査・シミュレーションも実施しております。

矯正治療を検討している患者さんの中には、不安をお持ちの方が多数いらっしゃいます。矯正治療が終了しても、「想像していた仕上がりと違った」という患者さんもいらっしゃいます。しっかり先生と患者さんが同じイメージのゴールに向かえているかがとても重要になります。

そこで、当院では、Dolphin Imagingを導入しております。こちらは、治療の術前術後のイメージを検査結果からシミュレーションすることを可能にした高性能ソフトです。

術後の歯並びだけでなく、お顔のシミュレーションも可能になり、先生と患者さんのイメージの共有もしっかりできるようになりました。